Bücherfreud & Bücherleid

von Valentin Altorfer

1993-2023 Bilanz von dreissig Jahren.

- 36658 bücher, grafiken, plakate, photographien u. gemälde im bestand

- 42577 rechnungen geschrieben

- 4 Betreibungen eingeleitet, alle noch offen.

- Einen Prozess gegen eine Buchschnorrer verloren. Der Mann ist immer noch aktiv, weil in der Schweizer Gesetzgebung vorsätzlichen Betrug fast nicht nachweissbar ist.

- 99235 objekte erfasst

- 82355 titel verkauft

- 5 lager - fast alle voll!

- 200 Bananenkisten unbearbeitet

- 2 ladenlokalitäten: sonneggstrasse 28 u. 29

- 22 mitarbeiterInnen beschäftigt (aktuell 0)

1993 – 2023 Ladengeschichte

1984-86 Antiquarsgehilfe bei Sigismund Seidenberg «Das gute Buch» an der Rosengasse, 8001 Zürich. Dort vom Virus der Bibliophilie infiziert. Seitdem Büchernarr. Die Idee der Selbständigmachung reift heran.

1986-92 Arbeit als gelernter Maschinenbaukonstrukteur bei verschiedenen Unternehmen in Zürich.

1992 Pilgerwanderung nach Santiago de Compostella. Nach 3 Monaten und vielen Balsen, kein Wunder, keine Erleuchtung - Nada

1992, Okt Kauf der Buchhandlung Sonnegg von Michael Eberle, Nachfolger des Zürcher Kommunisten Paul Schibli, der mit dem Geld seiner reichen Frau das Haus Sonneggstrasse 29 erwarb und Wohnraum billig an Studenten und Sozialfälle vermietete.

1993, Feb Eröffnung des Geschäftes mit einem Schuldenberg von CHF 70.000.– Mein Hausbank die ZKB wollte mir keinen Kontokorrentkredit über CHF 30.000.– geben. Finanzierung durch Freunde und Bekannte - eine wahrlich interessante Erfahrung.

1994 14.000.– Franken von meinem Grossvater geerbt, es reicht für den ersten Computer und ein wenig Schuldentilgung.

1995 Erste Printkataloge von insgesamt 18 Nummern erscheint Bis 1995 habe ich noch halbtags gearbeitet, und arbeitslose Jugendliche vom Einsatzprogramm beschäftigt. Das Türschloss musste in dieser Zeit drei Mal ausgewechselt werden.

1997-99 Organisation von 5 Zürcher Antiquariatsmärkten im Volkshaus Zürich. Diese waren recht beliebt aber letztlich zu aufwendig. Und schon gar nicht profitabel.

1998 Zweite Pilgerreise von Santiago nach Zürich. Der Bremgartner Antiquar Paul Bader vertritt mich im Laden. Danach noch nie soviel Geld auf dem Konto, weil Antiquare eigentlich lieber einkaufen als verkaufen. Unterwegs viele Antiquariate aufgesucht und etliche Bücherpakete nach Zürich schicken lassen.

1999 Erstes bibliophiles Buch der edition peter petrej erscheint «Geschenke - Ein Totentanz» mit Texten von Aglaja Veteranyi und Holzschnitten von Jean-Jacques Volz.

2001 Erste Teilnahme an der Antiquariatsmesse Zürich des Schweizerischen Antiquarverbandes. Ich stelle fest Messen langweilen mich.

2001 Das «Ascona Bau-Buch» erscheint als zweites Buch der Edition in Zusammenarbeit mit Hanspeter Manz, Antiquar von Ascona «Liberia della Rondine» und Bruno Maurer vom gta der ETH Zürich.

Von 1995 bis 2001 zahlreiche Lesungen und kleine Ausstellungen. Die letzten Jahre mit dem legendären Quartierverlegerpaar Curt u. Marianne Zimmermann. Vom Nimrod Verlag. Es gab immer guten Wein und leckere selbstgemachte Schinkengipfeli. Danach war mir das Kulturunternehmertum verleidet. Zuviel Ego der SchriftstellerInnen - zuwenig Profit.

2005 Kurzfristige Liquiditätskrise wegen Rauswurf aus der damals wichtigsten Internetplattform ZVAB. Endlich das Sozialamt Zürich kennengelernt – ich war beeindruckt.

Von 2005 - 2011 Verantwortlicher für die Buchabteilung im Brocki Pfannenstil der Sozialfirma NOVEOS. Dort habe ich gelernt Bücher zu vernichten. Auch die Buchproduktion ist eine Überproduktion, aber wie will man diese steuern?

Seit 2008 Printkataloge des Antiquariates werden eingestellt da zu teuer. Dafür regelmässige Newsletter mit den Neueingängen.

2009 Drittes und letztes Buch der Editon erscheint: René Groeblis «Magie der Schiene». Danach ist klar, entweder man wird Verleger oder man lässt es bleiben.

2013 Verkauf des Hauses an die ETH. Diese lässt uns freundlicherweise bleiben, ein langfristige Mietvertrag wird aber ohne Begründung bis heute abgelehnt. Bis dato hat die ETH fast alle 7 Häuser zwecks eines Institutsbaus mittels Steuergelden erworben. Die rund 50 Wohnungen werden dann vernichtet und ein Institut gebaut. Das ist der Beitrag der ETH Zürich zur Wohnungsnot! Dafür fliegt die Schweiz aber bald in den Orbit. Vermutlich für günstigen Wohnraum!

2021 Der letzte Angestellte und designierte Nachfolger verlässt unfreiwillig das Geschäft. Die Nachfolgeplanung ist eben nicht einfach.

Wenn jemand von Ihnen interesse hat, dann soll er oder sie sich melden? Frauen werden im Sinne der Quotenregelung bevorzugt.

2023 30 Jahre Jubiläum – wie schön ist der Antiquarsalltag ohne die üblichen menschlichen Irritationen in der Zusammenarbeit mit Angestellten.

Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht, weil es für mich immer noch lebensinnstiftend ist und mir nach wie vor Freude bereitet. Vor jeder Bibliotheksbesichtigung schlafe ich vor Aufregung kaum ein, was ich als gutes Zeichen verstehe.

Danksagung am Jubiläumsfest 10.6.2023

An einem solchen Anlass muss zuerst allen gedankt werden, die geholfen haben dieses Geschäft mit aufzubauen:

alle KreditgeberInnen der ersten Jahre

alle ehemaligen MitarbeiterInnen, von denen einige mir noch freundschatftlich verbunden sind.

allen Nachbarinnen und Nachbarn

Ein ganz besonderen Dank muss ich heute ausrichten, an den Kollegen Othmar Ehrbar vom Antiquariat für Literatur, ohne diesen hätte ich von den Verkaufsabsichten meines Vorgängers im Jahr 1992 nicht erfahren und damit wäre der Welt ein Antiquariat erspart geblieben.

Dank an Olivia u. Patrizia Fontana und Ihrem wunderbaren Koch Antonio und seinem Team die diesen Anlass ausrichtet

Dank auch an die Firma Vespa Fontana für den Bierwagen und das Verpackungsmaterial, dass ich all die Jahre dort bezogen habe.

Dank auch an Senep und Bitscho vom Restaurant Haldenbach für die meist angenehme Nachbarschaft und Unterstützung. Ausser wir haben wieder einmal krach, was zum Leben eben dazugehört. Und wir schaffen es dann doch immer wieder ein Bier zusammen zu trinken.

Ein grosser Dank gebührt dem immer gelassenen Shopprogrammierer Milan Trenka und seinem Team von der Firma Trenka Informatik, der alle meine Launen stoisch ertragen hat.

Und ein grosser Dank an den effizienter Shopprogrammierer Thomas Schmid, von der Firma EMSO, der mich bisher sicher durch die komplizierte Welt der IT geführt hat.

Vielen Dank auch dem zuverlässigen Transporteur, Selam Aliu von der Firma PDS, ohne den ich keine Bücher hin und her fahren könnte - gehöre ich doch zu den Menschen ohne Führerschein.

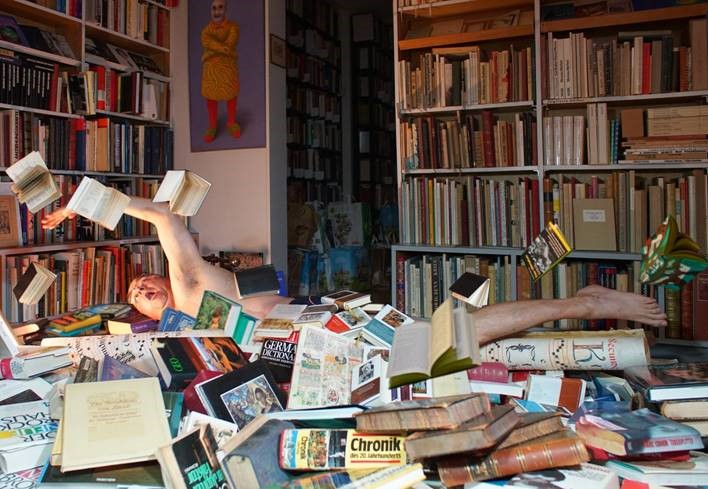

Dank an Andreas Gefe für das Bild, dass auch einen Antiquaren daran erinnern soll, dass er sterblich ist.

Danke auch an Andreas Dal Cero und die «Flying Dragons of Feng Shui» für die Musik

Und schlussendlich vielen Dank an die Dame Fortuna ohne deren Unterstützung nichts gelingen würde.

Was ist ein Antiquar?

1. Ein Antiquar hat im Leben nichts besseres gefunden als seine Faszination am Buch zu seinem Brotberuf zu machen.

2. Ein Antiquar ist allermeist ein Mann.

3. Der Antiquar arbeitet wie ein Bauer 7 Tage die Woche. Allerdings ohne Subventionen.

4. Der Antiquar hasst Ferien. Vor allem Orte ohne Antiquariate.

5. Der Antiquar kann es mit alten Damen besser als mit jungen Schönheiten. Erstere haben definitv die besseren Bibliotheken - wenn überhaupt.

6. Der Antiquar ist an Geld nur beschränkt interessiert.

7. Der echte Antiquar trennt sich von für ihn wichtigen Büchern nur ungern.

8. Der Antiquar putzt am liebsten selber aus Angst, nichtbibliophile Putzkräfte könnten die Bücher beschädigen.

9. Der Antiquar ist Generalist. Er weiss vieles, aber von vielem viel zu wenig.

10. Der Antiquar lernt lieber von seinen Kunden, als dass er ihnen etwas vormacht.

11. Der Antiquar ist kein pflegeleichter Mensch. Ausser man trifft als Kunde seinen bibliophilen Nerv dann wird er redselig.

12. Der Antiquar kann am besten alleine leben. Bücherstapel an allen Orten müssen dann nicht gerechtfertigt werden.

13. Dem Antiquaren sind Kleider meist wurscht. Das Kaufen derselben kostet nur Zeit die er nicht mit seinen Büchern verbringen kann.

14. Der Antiquar ist kein guter Buchhalter. Darum braucht er einen. Danke Manuel Graf.

15. Der Antiquar muss zu einem Pedant werden oder untergehen, weil er sonst seine Schätze nicht findet. Aktuell suche ich eine Kiste mit Künstlertragtaschen.

16 Der Antiquar ist der Gott der Bücher. Er entscheidet was die Vernichtung überlebt.

17. Der Antiquar ist auch Herr über die anarchische Preisgestaltung des Buches. Alle Preise sind Spekulation. Auch in der Migros.

18. Der Antiquar ist immer neugierig, ausser er hat nachts zulange Krimis gelesen.

19. Da auch der Antiquar sterblich ist, stellt sich die Frage nach seinen Büchermassen.

20. Der Antiquar besitzt mehr Bücher als er jemals lesen kann. Privat und im Laden sowieso.

21. Der Antiquar ist alles was Sie sich von ihm vorstellen und doch auch nicht.

22. Der Antiquarsleiche ist letztlich alles egal. Kultur hat dann keine Bedeutung mehr.

Als das Auto kam verschwand der Kutscher mit seinen geliebten Pferden. Der Wandel der Zeit trifft auch den Antiquariatshandel. Wohin diese Reise geht weiss niemand.

1. Der Niedergang der bürgerlichen Sammelkultur.

Die Veränderung unserer Lebensgewohnheit wie steigendene Mobilität, hohe Mieten, die Unmöglichkeiten als Normalsterblicher ein Haus zu kaufen, sind dem Sammeln abträglich.

Was früher die Sammlung war, ist heute das Reisen und andere zeitintensive Freizeitbeschäftigungen.

Sammlerpersönlichkeiten finden meist keine innerfamiliären Nachfolger, weil unsere sonstigen Möglichkeiten grenzenlos scheinen. Und wir grenzenlos erfahrungssüchtig sind.

Und Sammlermoden ändern wesentlich schneller als früher.

Diese Erkenntnis bezieht sich keineswegs nur auf Bücher. Wer regelmässig an Auktionen teilnimmt stellt fest, dass nur bei international gesuchten Spitzenwerken, ganz egal ob es sich um Bücher, Teppiche, Gemälde, Grafik, Kunstgewerbe usw. handelt, eifrig geboten wird. Ansonsten erhält man das meiste zum Ausrufpreis.

2. Das Antiquariatsgeschäft ist ein Männergeschäft

Der Antiquariatshandel ist ein Geschäft zwischen Männern über vierzig. In dreissig Jahren durfte ich 2 Sammlerinnen kennen lernen.

Was also ist mit den Frauen los, dass sie sich für die Schönheit des Buches nicht gleich erwärmen können als Männer?

Und warum huldigen sie nicht auch der «Religion der Bibliophilie, sammeln Erstausgaben - natürlich mit dem Originalschutzumschlag und am liebsten signiert? Kurz huldigen dem Fetisch Buch.

Frauen sind andererseits grössere Leser als Männer. An Lesungen sind meist über 50% Frauen anwesend.

3. Ohne vernünftige Mieten kann kein Geschäft existieren.

Die Krise des Buchhandels und aller kleinen Geschäfte ist vor allem eine Krise der Mietpreisentwicklung.

Wer nicht einen mäzenatischen Hausbesitzer hat, der lieber ein gepflegtes Antiquariat in seiner Liegenschaft hat als einen Kleiderladen, kann nur noch im Internet handeln. Dabei geht die Sinnlichkeit einer Buchhandlung verloren. Und die Inspiration durch Werke die man nicht gesucht hat, die einfach so im Gestell stehen.

Ich frage mich, wieviele neue Ideen enstanden sind, aus dem zufälligen Finden eines Buches, von dem man zuvor noch nie gehört hat.

4. Preisverfall dank Internet. Fluch und Segen des www.

Ohne einen Internetshop kann heute kein Geschäft erfolgreich Handel betreiben. Man erreicht die ganze Welt, hat plötzlich Kunden aus den hintersten Ecken des Globus, die normalerweise keinen Fuss in ein Zürcher Geschäft setzten würden.

Nicht nur die Kunden kann man im Netz überall erreichen. Auch alle Antiquare sind dort mit Ihren Beständen präsent. Und alles ist meist von irgendwoher lieferbar. Bücher aus den USA sind manchmal trotz des Portos immer noch billiger als in einem schweizer Geschäft.

Wirklich seltene Drucke haben natürlich immer noch Ihren Preis, aber nur dann wenn diese aussergewöhnlich sind und eine internationale Käuferschaft finden. Sogar bei Inkubalen und Handschriften ist laut eines französischen Bibliophilenverbandes seit 1850 ein massiver Preisverfall festzustellen. Und dass immer mehr Auktionshäuser nur noch wenige oder gar keine Bücher anbieten zeigt den Lauf der Zeit. Von Brockenhäusern gar nicht mehr zu reden, die sich oft weigern Bücher überhaupt noch abzuholen oder anzunehmen. Grundsätzlich muss eine Preisvernichtung konstatiert werden. Jeder der Kollegen und wenigen Kolleginnen eruieren ihren Preis über das Angebot im Netz. Was früher die Kompetenz des Händlers und seine Handbibliothek als Referenz zur Bestimmung des kulturellen und somit seines finanziellen Wertes war, ist heute wertlos. Die «Markttransparenz» steht scheinbar im Netz. Jeder kann den «Wert» seiner Bücher abfragen und auf den Plattformen für Privatleute anbieten.

Den Antiquar scheint es bald nicht mehr zu brauchen.

5. Antiquarsbrutalität: «Ihre Bibliothek ist nichts wert.»

Was manche als bauernschlaue Methode des Händlers verstehen, ist brutale Marktrealität. Wer über Jahrzehnte eine gepflegte Bibliothek zusammengestellt hat, wird entsetzt sein, wenn ihm der Antiquar, anlässlich einer Besichtigung eröffnet, er nehme nur einige wenige Bücher und diese gratis oder nur sehr günstig. Alles andere bleibt stehen – will er nicht und sonst leider auch niemand. Und neuerdings zwingt uns das ERZ der Stadt Zürich aus ökologischen Gründen, den Buchblock vom Deckel zu trennen. Das führt dazu, dass ich Bücherlieferanten oft dazu verknurre mit mir zusammen die Bücher zu zerreissen, wenn es nichts brauchbares dabei hat, um diese zu entsorgen.

Und ja die Lager sind voll und das Leben zu kurz.

6. Gibt es eine Zukunft für das Antiquariatsgeschäft?

Geht man davon aus, dass sich der Trend weiter so fortsetzt wie in den letzten Jahren, dann muss man damit rechnen, dass es diesen Berufsstand bald nicht mehr geben wird. Oder nur noch als Internethändler ohne Gesicht. Vor allem der Bereich des günstigen Gebrauchsbuch, in dem die meisten KollegInnen tätig sind, wird pulverisiert. Und dass das akademische Milleu immer weniger Bücher kauft oder diese liest, geschweige denn sich eine Bibliothek aufbaut, ist ein weiterer Todesstoss für unser wunderbares Gewerbe. Das der schöne Beruf des Antiquaren sich auch keiner Beliebtheit erfreut, zeigt sich daran, dass es keine Anfragen von Jugendlichen gibt, die eine Lehre im Antiquariat machen möchten. InfluencerIn ist halt sexyer und vielleicht auch lukrativer. Es stellt sich mir die Frage, ob die Antiquare zuwenig Werbung für Ihren wunderbaren Berufsstand machen?

7.) Überalterung

Das Alter der mir bekannten Kolleginnen und Kollegen ist zwischen vierzig und siebzig Jahre. Da die allermeisten Einmannbetriebe sind, von den wenigen Einfraubetrieben gar nicht zu reden, gibt es keine NachfolgerInnen. Somit ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren grosse Bestände auf den Markt kommen werden, was zu weiterem Preiszerfall führen wird. Oder diese landen direkt in der Mulde. Schenkungen an Bibliotheken in globo sind nicht mehr möglich. Ein Kunde mit 2000 Bibeln aus dem 18. Jahrhundert erzählte mir wie schwierig es ist, diese den Bibliotheken zukommen zu lassen. Diese wollen, was verständlich ist, nur jene Titel, die sie nicht besitzen. Der Rest interessiert sie nicht. Ein anderer mit 5000 Alpen-Panoramen hat das gleiche Problem. Sollte er mir diese schenken, wäre ich total überfordert.

Wohin also mit all den Massen?

8. Gibt es in Zukunft auch noch Büchersammler.

Ich würde sagen auf jeden Fall. Nicht nur weil das Buch ein wunderbares Objekt, bestehend aus Gestaltung und Inhalt ist, sondern weil es bis heute das beste Speichermedium für Wissen ist. Alle elektronischen Speichermedien haben immer noch eine zweifelhafte Lebensdauer. Ob man die Festplatte in 500 Jahren noch lesen können wird, ist doch eher wenig wahrscheinlich, das gedruckte Buch hingegen schon.

9. Kann es eine Welt ohne Antiquariate geben.

Wer wenn nicht die Antiquare sollten dann das wichtige vom unwichtigen Buch trennen? Diese Triage wird auch in Zukunft notwendig sein, will man die Massenproduktion bewältigen. Natürlich findet vermutlich jedes Buch irgendwann seinen Käufer. Da der Antiquar aber nicht nur Bücherfreund sondern auch Kaufmann ist, kann er nur beschränkt Bücher horten. Und es gibt leider viele Bücher die in betriebswirtschaftlich sinnvoller Frist unverkäuflich sind, die einfach im Moment niemanden interessieren.

10. Wie weiter?

Die Welt ändert sich, Berufe verschwinden, neue werden geschaffen. Es kann gut sein, dass der Beruf des Antiquaren in seiner heutigen Form aufhört zu existieren. Was mich jedoch betrifft, lässt mich die Leidenschaft am Buch und meine lexikalische Neugierde noch immer nicht los. Weitermachen ist also angesagt.

Mein Vorbild ist der Berner Galerist Eberhard W. Kornfeld, der im Alter von fast hundert Jahren kürzlich verstarb. Ein Leben in dessen Zentrum seine Leidenschaft stand und weniger das Geld. Als ich ihm letzten August einige Blätter von Dürer zeigen konnte, war ich von seiner Klarheit, seiner Kompetenz und seiner Bescheidenheit beeindruckt.

Ich denke ich bin auf einem guten Weg.

Und danach ist mir alles wurscht. Und wer etwas anderes behauptet der lügt!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Buches.

«Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein grosser Schritt für mich»

Das antiquariat peter petrej feierte im September 2021 sein 28-jähriges Bestehen. Ich möchte dieses Jubiläum dazu benützen, mit dem folgenden kurzen Text Rückschau zu halten und dabei einige (persönlich gefärbte) Bemerkungen zu den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten des antiquarischen Buchhandels zu machen.

Ladengeschichte

Seit ich während dreier Jahre als Antiquariatsgehilfe im damals flächenmässig grössten Stadtzürcher Antiquariat «Das gute Buch» von Sigismund Seidenberg beim Lindenhof tätig gewesen war, war ich vom Antiquariatsvirus infiziert. Aber erst eine dreimonatige Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela gab mir den Mut dazu, das Wagnis einer Geschäftsgründung einzugehen: 1993 übernahm ich mit einem von Freunden gepumpten Startkapital von CHF 70 000.? die «Buchhandlung Schibli» an der Sonneggstrasse 29 im Kreis 6 in Zürich. Sämtliche Banken lehnten meine Anfrage um einen Kontokorrentkredit von bescheidenen CHF 30 000.? ab, vielleicht weil ich nicht mehr gefordert hatte oder sie meinem Ansinnen alle Chancen auf Erfolg absprachen.

Der Anfang gestaltete sich erfreulich, doch musste ich feststellen, dass im Ladenlokal ? obwohl im Hochschulquartier situiert ? kaum Kundschaft auftauchte. Rasch wurde mir klar, dass ein Ladenantiquariat an einer wenig frequentierten Strasse nicht lange zu halten war. Wenn also die Kunden nicht zu mir kamen, musste ich eben zu ihnen gehen ?

Ich begann also damit, nach altbewährter Art gedruckte Kataloge mit den Angeboten zu produzieren, die ich ? bald zweimal jährlich ? erfolgreich in die ganze Welt verschickte, vor allem natürlich nach Deutschland, unserer bis heute wichtigsten «Exportdestination». In diesen Jahren konnte ich bis zu vier Teilzeitangestellte beschäftigen. ? Mit der Etablierung des Internets eröffnete sich bald ein nächster Absatzkanal; ich werde weiter unten darauf eingehen ?

Seit etlichen Jahren ist der Betrieb schuldenfrei und erfreut sich eines gesunden Geschäftsgangs. Dies ist aber nur möglich, weil der Hausbesitzer von uns einen moderaten Mietzins verlangt. Dass in den letzten Jahren viele Antiquariate (und kleine Geschäfte überhaupt) in den Stadtzentren geschlossen wurden, hat oft mit den ständig steigenden Mieten zu tun, die mit einem normalen Geschäftsgebaren nicht zu finanzieren sind. Für das Waschen von dubiosen Geldern ist ein Antiquariat glücklicherweise immer noch ungeeignet.

Antiquar sein ist wie Bauer sein ? eine Lebensform, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche (was aber vermutlich für die meisten Selbständigen gilt). Und wer reich werden will, dem kann eine Karriere im Antiquariat nicht empfohlen werden. Antiquar sein heisst neugierig sein auf Menschen und deren Bibliotheken. Noch heute geniesse ich Besichtigungen sehr, zeigen sie mir doch andere Lebenswelten, zu denen ich sonst keinen Zutritt hätte. Ein Antiquar ist eine Art Ethnologe, der eine fremde Insel betritt.

Nicht selten überkommt den Antiquaren die Lust, Bücher nicht nur zu verkaufen, sondern auch selber zu veröffentlichen, also verlegerisch tätig zu sein. Dies hat mich zu teilweise reichlich kostspieligen Ausflügen ins Verlagswesen bewogen, die mir aber letzlich sehr viel Vergnügen bereiteten.

Zusammen mit der leider verstorbenen Dichterin Aglaja Veteranyi und dem Künstler Jean-Jacques Volz publizierte ich 1999 eine bibliophile Grafikmappe «Geschenke ? Ein Totentanz» in einer Auflage von 50 Exemplaren heraus. Einen schöneren Grabstein als ein solches Werk gibt es wohl nicht!

Zusammen mit Hanspeter Manz, dem ehemaligen Filmbuchhändler in der Stadtzürcher Buchhandlung Rohr und Asconeser Antiquaren, gab ich 2001 das berühmte, 1934 bei Oprecht erschienene und von Max Bill gestaltete «Ascona Bau-Buch» als Faksimile neu heraus, nun ergänzt mit einem Kommentarheft von Bruno Maurer und Christoph Bignens. Das Buch setzt sich mit dem «Neuen Bauen» im Tessin auseinander und ist bis heute ein wichtiges Werk über die Architektur der Zwischenkriegszeit in der Schweiz.

Meine letzte Verlagspublikation entstand aus der Freundschaft mit dem Photographen René Groebli. Begeistert von seinem Werk «Magie der Schiene» von 1949 wagten wir 2009 die Veröffentlichung eines Faksimiles des Buches, ergänzt mit einer kurzen Biographie und einem Film von Phil Dänzer. Die Produktion gestaltete sich schwierig, mussten wir doch die edle Technik des Kupfertiefdrucks durch Offset ersetzen. Dies gelang uns letztlich, vor allem dank dem aussergewöhnlichen Engagement des Geschäftsführers der Sihldruck AG Andreas Hostettler. Es war für mich dann eine grosse Freude, als der Photograph von mir verlangte, dass der Reprint als solcher gekennzeichnet werden sollte, um eine Verwechslung mit dem Original auszuschliessen.

Als ich vor einigen Jahren einen jungen Verleger kennenlernte und ich ihn zur finanziellen Situation befragte, sagte er mir salopp: «Am besten ist es, wenn man einen stattlichen Batzen erbt, den man dann mittels Büchern unter die Leute bringt, bis er weg ist.» Da ich dieser Aussage nur zustimmen kann, habe ich ? eben mangels Erbe ? denn auch mit dem Büchermachen aufgehört.

Nun wieder zum oben angesprochenen zweiten Absatzkanal: Als zweiter Schweizer Antiquar beschloss ich 1997, nach einem Berner Kollegen, dem damals jungen und noch selbständigen «Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher» (ZVAB) beizutreten. Das erwies sich schon bald als sehr profitabel ? und auch als weitsichtiger Entscheid ? Die Umsätze stiegen bis 2000 stetig an, was sehr erfreulich war. Weniger erfreulich war dann, dass die Verkaufspreise bereits in den Nullerjahren zu sinken begannen, was leider bis heute anhält.

Bei gleichzeitigem Sammlersterben boten immer mehr Antiquare und Privatpersonen ihre Bücher auf immer mehr Plattformen an, sodass die Preise sich langsam gegen Null zubewegten. Das freut den heutigen Sammler natürlich, doch spätestens wenn er seine Bücher verkaufen will, wird er mit dieser fatalen Martklogik konfrontiert ? seine ehemaligen Schätze sind oftmals wenig oder nichts mehr wer.

In den letzten Jahren bin ich des öfteren mit einem eher unerfreulichen Aspekt meiner Arbeit konfrontiert. Dann nämlich, wenn ich eine grosse, gepflegte Bibliothek bewerten soll, in die der Sammler viel Herzblut und Geld gesteckt hat und ich ihm nur einen Bruchteil dessen anbieten kann: weil sich einerseits Sammlermoden ändern, andererseits aber darum, weil das Internet (auch) den Büchermarkt massiv verändert hat.

Ein Beispiel: Erstausgaben der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, bis in die 1990er Jahre sehr begehrt und schnell zu verkaufen, bringen heute nur noch einen Bruchteil der früheren Preise. Ebenso bibliophile illustrierte Bücher, die heute nur selten einen Liebhaber finden, der sie zu schätzen weiss. Aber so ist die eben aktuelle Marktlage ?

Dieselbe Tendenz finden Sie übrigens im gesamten Sammlerspektrum: Ob Sie Teppiche oder Bauernmöbel sammeln ? vieles lässt sich heute an Auktionen ohne ein Gegengebot günstig erwerben.

Die bürgerliche Sammlerkultur scheint in den letzten Jahren in eine Krise geraten zu sein. Die zunehmende Mobilität der Menschen steht der Sammlerkultur im Wege. Wer sammelt, braucht einen festen Ort, an dem er die Objekte seiner Begierde versammeln kann ? und natürlich das entsprechende Spielgeld. Und die aktuellen Lifestyle-Heftli zeigen asketisch leere Räume ohne Büchergestelle und mit Glasfronten, die Bücher und Bilder der Sonne aussetzen, was übrigens zu irreparablen Schäden führt.

Explodierende Preise gibt es nur bei den weltweit nachgefragten Objekten, wie man regelmässig aus den Medien erfahren darf. Aber wer von uns spielt schon in dieser Liga?

Seit 2004 betreibe ich eine eigene Homepage (www.buch-antiquariat.ch) mit einer Volltextsuche, auf der aktuell über 28 000 Bücher, Gemälde und Grafiken zu finden sind. Diese wird immer wichtiger, da die grossen Bücherplattformen fast alle der gleichen Firma gehören, die uns Antiquare immer mehr zu Erfüllungsgehilfen degradiert und bei jedem Verkauf bis zu 25 % Provisionen kassiert. Auch sonst verhält sich das Unternehmen asozial und zahlt nur wenig Steuern, wenn überhaupt. Die Aktionäre freut?s.

Seit 2006 versenden wir regelmässig, alle 2?3 Wochen, Newsletter mit unseren Neueingängen, was von einer steigenden Zahl unserer Kunden sehr geschätzt wird. Dabei ist uns die Datenpflege sehr wichtig und wir bemühen uns, sorgfältig damit umzugehen ? gerade im Hinblick auf die neuen Datenschutzbestimmungen.

Wir hoffen, uns auch mit der Qualität unserer Buchbeschreibungen von den Grossantiquariaten, die mit Niedrigstpreisen und gigantischen Angeboten operieren, abzuheben. Die akkurate Beschreibung verbindet uns zum einen mit der antiquarischen Tradition, zum andern dient sie dazu, missliche Überraschungen aufseiten der Kundschaft auszuschliessen. Und dies hat seinen Preis. Mit Preisrobotern ? Computerprogramme, mit denen Grossantiquare ihre Verkaufspreise dem aktuellen Angebot entsprechend automatisch, und meist gegen unten, anpassen ? können und wollen wir nicht mithalten.

Vielleicht fragen Sie sich, warum ich nur die männliche Form benütze? Weil Frauen im Antiquariatsgewerbe leider kaum eine Rolle spielen. Zwar finden sich einige wenige Antiquarinnen, aber kaum Sammlerinnen. Ein Phänomen, das schon längst hätte bearbeitet werden müssen. In meinen 25 Jahren als Antiquar habe ich nur zwei wirkliche Sammlerinnen kennengelernt, beide interessanterweise aus Basel, und beide sammeln illustrierte Bücher von Frans Masereel. Früher haben sie mich regelmässig besucht. Heute sehe ich sie höchstens noch einmal im Jahr.

Natürlich ist der Kampf mit dem beschränkten Platz ein Dauerthema im Antiquariat. Zwei externe Lager sind gefüllt, ein drittes wird demnächst in Betrieb genommen.

Ein Antiquar wird zum Messie ? diese Gefahr ist real und kann bei etlichen Kollegen besichtigt werden: Bücher stapeln sich vor den Gestellen, sodass nur noch ein schmaler Pfad daran vorbeiführt, Bücher sind zweireihig auf den Tablaren etc. Um dem vorzubeugen, muss der Antiquar ständig entscheiden, was kulturell und auch ökonomisch sinnvoll ist, was erhalten werden soll.

Darum ist ein Antiquar immer auch ein «Büchervernichter», wenn er die Spreu vom Weizen trennt. Dies verlangt grosses Wissen und Weitblick. Und trotzdem wird er immer auch Bücher dem Altpapier zuführen, die in einigen Jahren ihren Kunden finden würden. Aber das endlos grosse Lager, das nichts kostet, gibt es nicht. Schon gar nicht in Zürich.

Darum muss er sich immer wieder von Büchern trennen. Oft schon habe ich hin und her überlegt, ob ein Buch ins Gestell oder in den Papiercontainer soll. Eine machmal wirklich schwierige Frage. Aber was ist zu tun, wenn der Preis eines Buchs schon mehrmals gesenkt wurde und es trotzdem keinen Käufer findet? Für praktikable Antworten wäre ich sehr dankbar!

Immer wieder erlebe ich, dass mich schlichte Gemüter in die Tradition der «Bücherverbrenner» stellen. Aber so einfach ist es eben nicht. Denn auch die Welt der Bücher ist letztlich Teil der Konsumgesellschaft mit ihrer meist kurzlebigen Massenproduktion.

Jeder Antiquar ist Kaufmann, aber auch Bewahrer und Vermittler von Kultur und Wissen. Ich freue mich über jeden Verkauf, und zwar nicht nur wegen des Umsatzes, sondern weil es mich freut, wenn ein Kunde ein Einzelstück bei mir gefunden hat. Um diesen Kreislauf weiter zu beleben, kaufe ich gerne auch weiterhin besondere Bücher und ganze Bibliotheken an.

Im Gespräch mit Antiquarskollegen stellen wir immer wieder fest, was für einen beglückenden Beruf wir ausüben dürfen. Und keiner bereut seine Wahl. Antiquar zu sein ist eine Passion, die wir nicht aufgeben wollen. Auch wenn dem Buch ein rauher Wind entgegen blässt, sind wir und ich voller Zuversicht, dass das interessante und schön gestaltete Buch auch weiterhin einen Platz in unserer Kultur haben wird.

Ein Buch kann man auch nach 500 Jahren noch lesen ? auch ab heute gerechnet. Die digitalisierte Form unter Umständen nicht mehr. Alles deutet darauf hin, dass es immer Bibliophile (Verleger, Buchhändler und Käufer) geben wird, die die Buchtradition weiterführen werden. ? Ich als Bücherfreund und Antiquar bin da ganz zuversichtlich!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Im Totenmonat November in dem tradionellerweise der Verstorbenen gedacht wird, zeigt der Künstler Peter Beckmann aus Bochum unter dem Titel: «Totentanz mit Diktatoren» seine neue Totentanzfolge von 13 Grafiken im «antiquariat peter petrej».

Diese Ausstellung (3. November bis 10. Dezember 2016) soll, passend zur Herbststimmung, uns wieder an die Vergänglichkeit der eigenen Existenz erinnern. Das Leben wird dadurch intensiver, der Konsum unwichtiger.

Der deutsche Künstler Peter Beckmann, geboren 1953 in Bochum, wo er lebt und

arbeitet, hat bereits mehrere Totentanz-Folgen nach altem Muster fertiggestellt: 1980 eine Neubearbeitung des «Totentanz von Basel», 1989 «Noch ein Totentanz». Seit 2008 arbeitet Beckmann ausschliesslich zum Thema Totentanz: 2009 «Ein Totentanz der Berge», 2010 «Der Tod und die Mädchen», 2014: «Bauernhochzeit nach Sebald Beham«, 2015: «Der Totentanz der Landsknechte».

«Totentanz mit Diktatoren», Auflage 20 Exemplare. Buchnummer 72738.

Vom mit weitgehenden Vollmachten ausgestatteten politischen Amt in der Zeit der Römischen Republik, das zeitlich befristet war, hat sich der Begriff «Diktator» entwickelt und bezeichnet im modernen Sinn einen unumschränkten Machthaber ? der in der Regel über Leichen geht.

Dass zeigt Peter Beckmann in seiner neuen Totentanz-Grafikfolge «Totentanz mit Diktatoren», deren Grundlage Briefmarken mit dem Konterfei diverser Herren sind, kombiniert mit tradionellen Tänzen der jeweiligen Länder.

Vertreten sind tote und leider noch lebende Männer, die alles tun, um an der Macht zu bleiben; Baschar al-Assad und Kim Jong-un sind aktuelle Beispiele. Ausserdem kommen vor: Ceausescu, Chomeini, Franco, Muammar al-Gaddafi, Hitler, Saddam Hussein, Mao Zedong, Mussolini, Pinochet, Stalin, Videla. Die Reihe wäre leider noch fortsetzbar.

Starke Männer erfreuen sich in letzter Zeit wieder vermehrter Sympathie. Nach den klaren Machtverhältnissen bis zum Fall der Mauer ist die Welt unruhiger geworden, und vielen Menschen erscheint die Führung durch einen «guten Diktator» wie etwa Putin als akzeptable Regierungsform.

Sieht man sich das Chaos an, das nach dem Sturz der jeweiligen Alleinherrscher in Libyen und dem Irak ausgebrochen ist und das unzählige Opfer gefordert hat (und täglich noch fordert), da fragt man sich, ob der Sturz dieser Leute ? im nachhinein das kleinere Übel ? nicht der falsche Weg war.

Würde man Anlog zu Schirachs «Terror» rückblickend ein Verfahren über Saddam Hussein und Gaddafi einleiten und die BürgerInnen abstimmen lassen, ich bin sicher, diese würden freigesprochen werden. Das, was danach folgte, ist viel schrecklicher und mörderischer.

So ist Peter Beckmanns «Totentanz mit Diktatoren» nicht nur eine Anklage, sondern stellt auch die Frage, ob der Export unserer jungen Demokratie in andere Weltgegenden mit anderen Lebensumständen nicht eine Überforderung für diese Länder darstellt.

Schaut man auf die Schweiz, die noch 1847 im Sonderbundskrieg ihre Meinungsunterschiede kriegerisch ausgetragen hat, wobei es zu ca. 100 Toten und etwa 500 Verletzten kam, so sollten wir etwas sensibler sein, was den Export dieser Regierungsform geht. Von den anderen Ländern gar nicht zu reden.

Und schaut man sich die Stimmbeteiligung der letzten Jahre an, da fragt man sich, ob nicht viele auch bei uns, einen «guten Diktator» gut ertragen würden, solang es Ihnen wohl ist und die nächsten Ferien garantiert sind.

Und wenn wir ganz ganz ehrlich sind, so ist unsere Regierungsform doch ein wenig Folklore, sind doch Banken und Grosskonzerne mit Ihren Lobbyisten die wahren Lenker dieses Landes. Und nicht die BürgerInnen, die den Stimmzettel einwerfen.

Aber vielleicht ist das Elend der Diktatur die Grundlage eines Wandels zu einer menschlicheren Gesellschaftsform.

Beckmanns Grafiken sollen einen Denkanstoss zu dieser Frage geben!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Als ich 1984 im damals grössten Antiquariat der Stadt Zürich «Das gute Buch» an der Rosengasse, bei Sigismund Seidenberg, meine Lehre als Antiquarsgehülfe begann, wusste ich noch nicht, dass ich mich dort mit dem Virus der Bibliophilie infizieren würde. Dieser Infekt führte dann Mitte 1992, nach langen inneren Kämpfen und einem Pilgermarsch nach Santiago de Compostela, zum Erwerb einer abgewirtschafteten Buchhandlung im Kreis 6 in Zürich.

Aus der Buchhandlung wurde nach der Renovation ein Antiquariat, das nun seinen 20. Geburtstag feiern darf.

Da es um meine Finanzen damals schlecht stand, durfte ich die interessante Erfahrung machen, dass, wenn man von etwas beseelt ist, sich immer Leute finden, die einem Geld leihen. Bekannte waren oft spendabler als enge Freunde, die des öfteren um ihre Investition fürchteten. 10 Jahre später war nach schwierigen Lernprozessen alles abbezahlt.

Zu Beginn arbeitete ich aus Gründen der finanziellen Sicherheit noch 50% als Maschinenbaukonstrukteur, meinem erlernten Beruf. Von Anfang an war ich darum auf loyale MitarbeiterInnen angewiesen. Chef sein ist wahrlich nicht einfach und das Erlernen dieser Funktion war ein für alle Beteiligten teilweise belastender Prozess. Ich bin aber stolz darauf sagen zu dürfen, dass mich mit den meisten der langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis verbindet. Und einer davon, und das freut mich ganz besonders, betreibt heute erfolgreich das einzige Sportantiquariat in der Schweiz.: www.sportantiquariat.ch

Seit der Gründung meines Buchantiquariates hat sich das Antiquariatswesen massiv verändert. Die meisten Ladengeschäfte mussten aufgrund des Aufkommens des Internets zu Versandantiquariaten umfunktioniert werden. Die steigenden Ladenmieten haben das ihre dazu beigetragen, dass immer mehr Läden verschwinden und Antiquariate von Wohnungen oder Lagerräumen aus betrieben werden. Oder das Gewerbe ganz aufgeben.

Und wenn Kunden nicht ins Geschäft kommen, weil online zu Bestellen so bequem ist, muss man eben zu ihnen gehen. Seit 8 Jahren versenden wir regelmässig Newsletter mit aktuellen Neueingängen, was von den Kunden sehr geschätzt wird.

Da die Liegenschaft, in dem sich das Antiquariat heute noch befindet, jetzt wie üblich meistbietend verkauft worden ist, findet die Aera meines Ladengeschäftes vermutlch ein unerwartetes Ende.

Kultur und Profitmaximierung schliessen sich eben aus, wie die Entwicklung zeigt.

Besuchen Sie uns im Laden, wir freuen uns.

PS: Und natürlich KAUFEN wir trotzdem gerne seltene Einzelwerke oder ganze Bibliotheken an.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––